はじめに

前回、こちらの記事で「劣等機能を克服しようとして出てしまう不自然さは、なぜ生じるのか?」について記載した。

今回は

- 劣等機能を完全に克服することはできるのか?

- 列島機能の克服は意識的に取り組むべきなのか?(弱点は克服すべきなのか)?

- 発達した性格タイプの優勢機能と劣等機能のバランスはどうなるのか?

などについて記載したいと思う。

出典は、ユングの共同研究者のマリーさんの著書「ユングのタイプ論講義」。

タイプ発達とともに訪れてくる優勢機能への飽きと退廃

具体例として、INFJを上げてみよう。

INFJの認知機能は発達している順番に以下の通りである。

- 主機能(自分で最も気づいている機能):内向的直観(Ni)

- 補助機能(十分機能していても、自分で気づきにくい機能):外向的感情(Fe)

- 第三機能:内向的思考(Ti)

- 劣等機能:外向的感覚(Se)

まず、幼少期から主機能を発達させていき、主機能がある程度のレベルに達すると、次は補助機能を発達させ、その後は第三機能を発達させるという風に、得意な機能から順に不得意な機能を発達させていく。

あるステージになると

- 得意なことのみを使って社会で生きていくのに飽きてくる

- 得意な機能のみを使っていると、古い車のように徐々にすり減ってくる

という2つの要因があいまって、他の機能に目を向けることにより、補助機能、第3機能への発達へと向かう。

さて、同様にして、第3機能まで発達させた場合、そのまま劣等機能である第4機能も発達させれば良い(完璧な性格タイプになる)のだろうか?ユングはそれはできないと主張している。

劣等機能を克服しようとすると、全てのバランスが崩れる

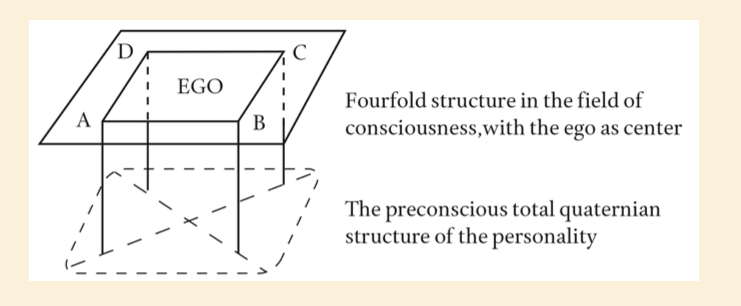

まず、劣等機能は無意識に属する、原始的な動物的な欲求。

それに対して、主機能から第3機能までは意識下に属する、ある程度得意としてコントロール可能な領域。

劣等機能を克服しようと試みることは、無意識下に属する劣等機能を意識下に引っ張り上げてコントロール下に置こうとする行為である。

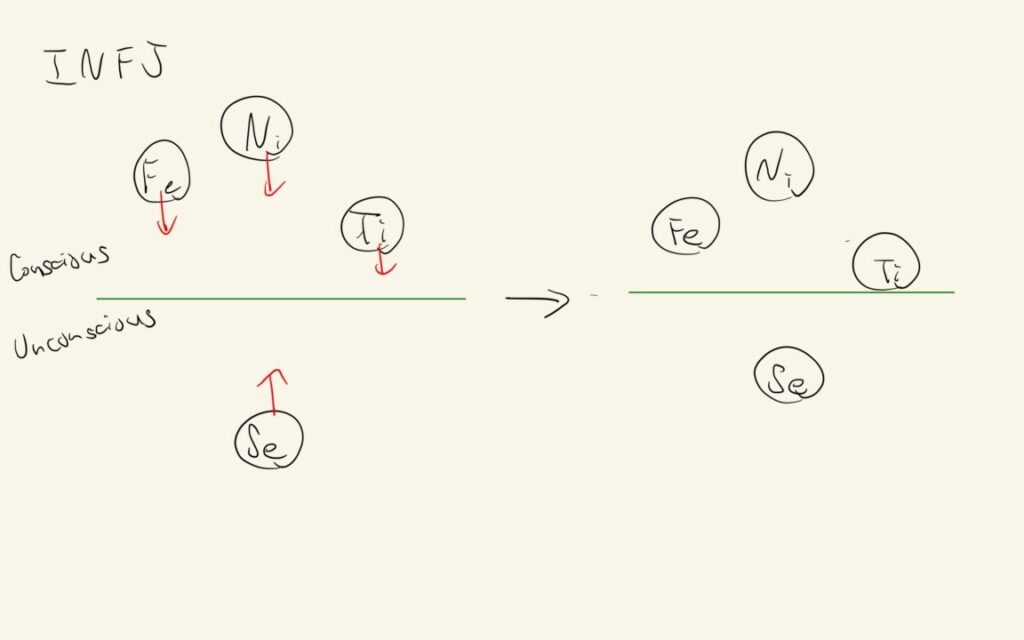

無理やり劣等機能を引き上げようとすると、意識下に属している主機能から第三機能の全体が崩れてしまい、劣等機能を引き上げようとすればするほど意識下から下降していく。

一部の人が犯す過ちは、劣った機能を他の意識機能のレベルまで引き上げることができると考えることだが、それはできない。

試験や人生の特定の場面で、劣等機能を強制的に働かせようとすることはできるが、それはある程度までしか成功せず、社会通念的な補償反応を身につけることによってのみ成功する。第4の機能は、無意識下にとどまることを主張するからだ。

劣等機能を釣り上げようとすることは、集合的無意識全体を釣り上げようとするようなものであり、大きすぎる魚に、しょぼい釣り竿を垂らしているようなものである。

例えば、元来内向的な人が、お酒の力を借り酔っ払った状態で劣等機能の外向性を無理やり解放しようとすると、元々コントロールが難しい領域なので、不自然なテンションや外向性となり周囲からしたら非常に不愉快な状態になるかもしれない。

劣等機能を無理やり引き上げようとすると、原始人に逆戻りする。

さて、ではどうすれば良いのか?

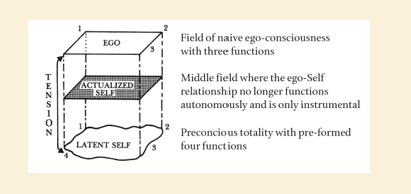

謙虚になり、意識と無意識の間の中間領域に各機能を配置する

謙虚になり、今までの優勢機能を少し意識的に引き下げることで、自然と劣等機能を無意識かのまま少しだけ引き上げるのが良いと説いている。

例えば、INFJの例で図示すると下記のようになる。

劣等機能は無意識下のままではあるが、少し上がった状態となる。

上層でも下層でもないこの中間領域は、能動的な想像力という特殊な形で空想することで確立される。この瞬間、4つの機能は、取り出したり、下ろしたりしながら、自由に使える道具としてのみ残る。

例が難しいが中間領域を達成した姿は、禅宗の修行僧の行動のようであり、自我意識を特定の機能との同一化から切り離した状態である。

内なる扉(内的世界)は閉ざされているが、はあらゆる人、あらゆる状況、あらゆることに、優勢機能もしくは劣等機能を用いて、都度適切な態度で対応し、対応が終えると、また内なる扉に戻る。

強みである主機能と同化してそれのみに頼ることもなく、かといって、劣等機能を無理やり克服しようとして引き上げることもなく、それらの機能から自分を切り離し、各機能は道具としてその時の状況に合わせて道具を引っ張り出して対応する。

内容が抽象的で理解が難しいが、

- 強みを伸ばしすぎると、劣等機能がさらに抑圧されるので、バランスを欠いてどこかのタイミングで劣等機能が爆発して原始状態にもどりかねない

- かといって、弱みを克服しようとしすぎるのも、強みが無意識下に下げられてしまうので、こちらもバランスを欠いてしまいよくない。

バランス(中庸)が大事とのこと。

行き着くところが、禅僧(Zen Buddhist Master)と記載されているところが興味深い。