はじめに

MBTIとユングのタイプ論を一通り読んで、「劣等機能」について興味が出てきたので、さらに深掘りするために、こちらの本を読んだ。

マリーさんという、ユングの弟子として、またユングの共同研究者として、ユングが亡くなるまでの30年近くを共に過ごした方が書いた「ユングのタイプ論講義」という本。ちなみに日本語版はなく英語版のみ。

今回は、劣等機能についてまとめたいと思う。

各タイプは幼少期から認められるのか?

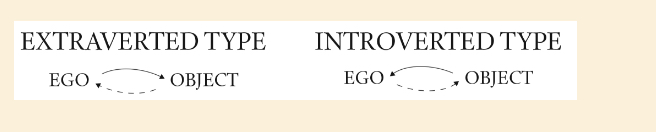

タイプの分化は幼少期に始まる。例えば、「外向的」と「内向的」という2つの態度は、実際に子どものうちに見られる。

例えば、テーブルや椅子などの家具があることを事前に親が伝えないと、内向的な子供はその部屋に入ってこないなど。内向的な場合は、外界の対象物はエネルギーを吸い取るものとみなしているので、警戒心が強い。外向的な子供の場合はその反対で、外界の対象物からエネルギーを得ているので、積極的に部屋に入ろうとする。

その後の、各機能(思考・直観・感覚・感情)に関しては、外向・内向ほど先天的には発露されないものの、幼稚園に入ることには傾向が見られ始める。

子供は自然な傾向として、自分が得意に感じていない機能を使うことは先延ばしにしたり、他人に押し付けようとする。例えば、学校の夏休みの宿題で、自分が得意なものは先に終わらせるが、そうでないものはギリギリに後回しにするなど。

そして、周囲の大人が、子供の優勢機能を「才能」とみなし、強みを伸ばす方向で働きかけるので、優勢機能が増大し、劣等機能は自然と退化していくプロセスを経ることが多い。

一方、稀に、本来子供が持っている性格タイプとは真逆の機能を強化するように周囲から働きかけられるケースもある。感情タイプで生まれた子供が、「思考」を強化させたいという思惑の親の働きかけにより思考が鍛えられるなど。

この場合は、「歪んだ(Distorted)タイプ」として発育することになり、利点と欠点の両方が生じる。優勢機能を本来のポテンシャルほど伸ばすことができない欠点が生じる一方で、大人になった後に補助機能や第三の機能を伸ばしていく必要性に駆られた時に順応しやすいという利点がある。

この幼少期から認められる性格タイプを決定づける因子に関しては、わかっていない。遺伝は一要素として考えられるものの、未解明。

劣等機能とは何か?

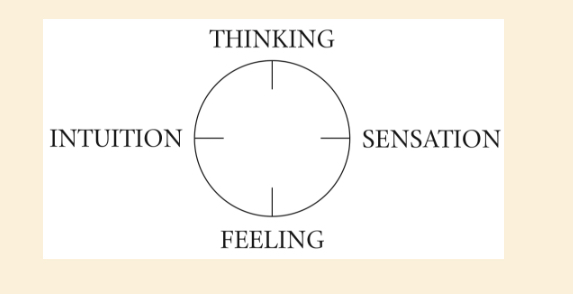

まず、ユングのタイプ論では、思考と感情、感覚と直観はそれぞれ正反対の性質を持っていると説いている。

思考が優越機能なら、感情は必ず劣等機能になる。逆も然り。

そして、この相異なる2つの機能を同時に発現することはできないという前提の仮定からスタートしている。

先ほどあげた外的要因も相まって、普通にしていると優勢機能がどんどん幅を効かせるようになり、劣等機能は無意識下に追いやられていく。全くなくなっているわけではなく、意識下に出てこないのであって、無意識下では動いている。

劣等機能に対する疑似反応の構築と不自然さ

劣等機能は優勢機能と異なり、無意識下に追いやられており、頻繁に使っているわけではないので、優勢機能と比較してレスポンスがどうしても遅くなる。

そのため、思考タイプの人は、他人から「感情がない」と見られることが非常に多い。しかし、実際には感情がないのではなく、適切な瞬間にそれを表現できない。感情はどこかにあるのだが、それを出すべきときに出せないというのが正しい。

例えば、思考タイプの場合、友人の夫が亡くなったと聞いて涙を流すことはあっても、その未亡人に会ったときには憐れみの言葉ひとつ出てこないということがある。いざ、お悔やみの言葉をかけるべき適切な状況に置かれると、それを瞬時に引き出すことができずに、それを見た周囲の人が「あの人は合理的で感情がない」と見られてしまう。

ただし、それでは社会を生きていく上で不都合であり、また多くの人は、人生の中で比較的早い段階で、自分の劣等機能が感情的で傷つきやすく、順応性のない場所であることに気づく。

そのため、自分の劣等機能を擬似的な反応によってごまかす習慣を無意識のうちに身につける。

ごまかす習慣として参考にするのは、社会通念的にその場その場で必要とされる行動様式。例えば、先ほどのお葬式の例だと、ネットで見つけた「お葬式の礼法一覧」に載っている決まり文句を使うなどとなる。

他にも思考型の場合は、型にハマった愛想の良さや、感情を演出し、また、花を贈ったり、チョコレートを持ってきたりと、ありきたりな感情表現をしたりする。

逆に感情型の場合には、考えるリアクションを迫られると、本心はまだ表現できるレベルに達していないので、ありきたりな発言や本心ではない考えをたくさん出したり、暗記したネタを使ってやり過ごそうとしたりする。

そうしてなんとか劣等機能を誤魔化すことでやり過ごそうとするのだが、マニュアル通りなので、思考型にせよ、感情型にせよ、どうしても不自然さは残ってしまう。

なので、こうした補償反応を見て、これがこの人の性格タイプだと間にうけてはならないし、嘲笑うべきでもない。

劣等機能を使いこなすことはできるのか?

この問いに対する答えは、社会通念に照らし合わせた反応パターンを学習することで、ある程度はそれっぽく身につけることはできる、である。

果たして、この劣等機能を完全に克服することはできるのか?また、仮にそうだとして、そのように意識的に取り組むべきなのか(弱点は克服すべきなのか)?発達した性格タイプの優勢機能と劣等機能のバランスはどうなるのか?

これらについては、次の記事で記載したいと思う。