ブログ100記事達成!

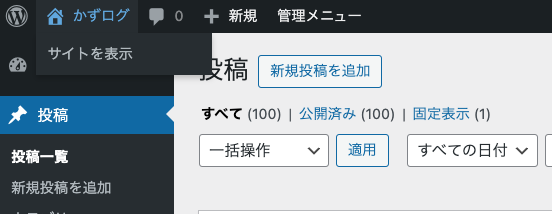

先日、ブログがようやく100記事に達した。

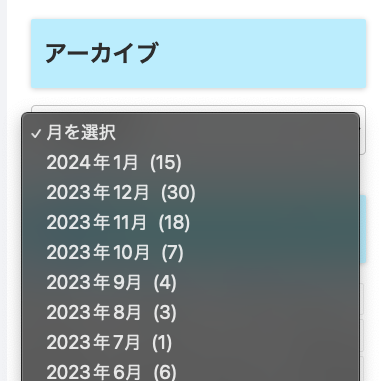

ブログは、去年の6月くらいから始めて(正確には、5,6年前もやっていたが、やめてサイトを閉鎖したので、サイトを新規作成して再開)、最初は1ヶ月で4,5記事書ければ良いかな、くらいに思っていたのだが、徐々に書く頻度が増えて、今ではほぼ1日1記事ペースになった。

1日1記事、3000-5000字とか、もはやブロガーで、それだけをメインで活動しているようなレベルじゃん!と思っていたのだが、意外と人間、慣れるもので1日1記事更新もできるものである。自分にもそれが当たり前になってビックリした。良い意味で感覚麻痺である。

ただ、1記事あたりにかかる時間が増えたわけではない。だいたい1ブログあたり1-1.5時間くらいかかるのは変わっていない。どちらかというと変わったのはマインドの方で、「書きたいネタがたくさんあるけど、今日はこのネタについてサクッと書くか」という感じで、とりあえず書いてみて、リリースしてからも情報追加や修正などやるというスタンスになった。

技術系ブログ作成で悩んでいたのは何だったのか?

また、記事の半数近くは技術系の記事(プログラミング関連)。

こちらに関しても、以前はメルプWEB問診を運営していた会社(flixy)で、エンジニア同士で『これから、Qiitaとかで技術系ブログを3,4人で持ち回りで担当して、1ヶ月1人1記事くらい書いて、会社の技術力もアピールしていけたら良いね。』と議題には上がりつつも、なかなか継続してできていなかったが、今では何のその、1人で2日に1記事のペースで更新できている。あの時の課題はなんだったんだというレベルである。

久しぶりにflixyの会社のQiita記事を見返したら、2021年で更新が止まり、合計19記事になっている。。。

こちらに関しては、ChatGPTのおかげも大きい(コードに関して解説文をわかりやすく自動で作成してくれる)が、一番は、プログラミングに関してレベルの高い投稿をしないといけない、という意識が吹っ飛んだことが大きい。

会社で技術ブログを書くという話が出ていたときは、「こんな簡単なレベルの内容の記事を書いてるの?」と思われたくないという思いが邪魔をして、記事内容の選定に時間を費やしてはお蔵入りにしていたが、今はそんなの関係なく自分のためにまとめている。言うなれば、資格試験や受験勉強用のノートを自分の理解のためにつけていて、それを公開しているという感じだ。

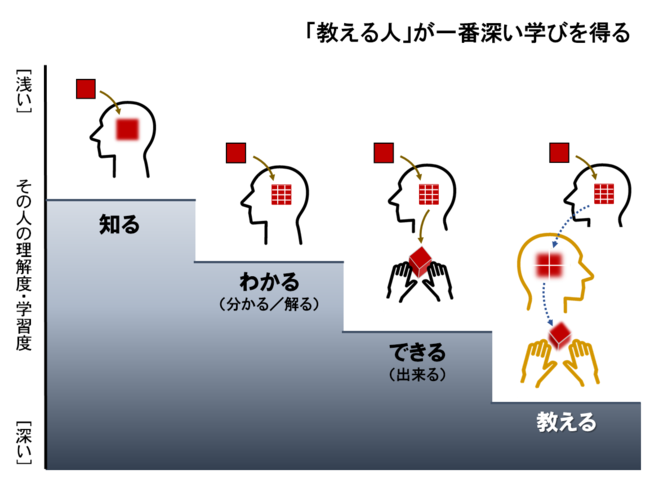

とはいえ、不特定多数に向けて公開しているので、分かりやすくまとめないとという意識が働いて、記事内容をプレビュー時に読み返すことで、本当に今回の記事に記載しているプログラミングの内容を理解しているのか?というフィードバックが働く点が良い。

勉強もそうだが、他人に伝えることで始めて「理解できた」となる。それまでは頭の中で単に「わかった」状態であり、それでは使い物にならない。理解したというレベルに昇華させるために、ブログというアウトプット手段を使っている感じだ。

また、自分はエンジニアとして毎日プログラミングをしているわけではないので、時間を置いてからプログラミングの作業を再開することがあり、その時はコードをほとんど忘れてしまっている。なので、以前書いた記事を参照することでできるだけ早くコード内容を思い出すことができる、という利点にもブログまとめを記載し始めてから気づいた。

やはり、量が大切

元々、自分は量をこなすことが得意なタイプではあるが、今回のブログ作成を通じて改めて量の大切さに気付かされた。

- 圧倒的に量をこなすことが大切で、最初はそんな分量できないと思っていても、人間慣れるので、それが当たり前の基準になる。良い意味での感覚麻痺状態になれる。

- 最初から全部完璧に見通すことなんてできないので、とりあえず行動してから、走りながら臨機応変にチューニングしていくことが重要。

とここまで、自分の今までのブログを振り返ってだいぶ長くなったが、今回書くのは、ちきりんさんの『「自分メディア」はこう作る!』の感想。こちらは2023年5月に購入して読んだ。

ちきりんさんと言えば、言わずと知れた有名ブロガー。最近はブログ記事ではなくVoicyでの音声配信に主軸を移されているが、当時のちきりんさんの戦略的ブログ運営記が綴られている。

読んで、参考になった部分を列挙していく。

ちきりんさんのブログの書き方

ブログの起点

- 「何を書くか」ではなく、「今日は何を伝えようか」が最初に決まる。

- 一日に何個も伝えたいメッセージが浮かんだ日は、ブログの下書き機能を使ってメモする。何も浮かばない日はそのリストを見ながら書く記事を決める。

ブログのポリシー

- 1つの記事では、1つのメッセージだけを伝える。

- 1冊の本の中で伝えたい複数のメッセージが浮かべば、この本を紹介するで1記事書くのではなく、何記事かに分けて1冊の本を紹介する=メッセージ起点

ブログ記載時間

- 一つの記事を書く時間:文章のみなら30分、図表や写真の修正などがある場合はそれぞれの作業に30分以上かかることがあり合計1時間以上

ブログ記載の手順

下記4つのプロセスで、頭を使うのは2だけ。

- 伝えたいメッセージが決まる(浮かぶ)=ひらめき

- そのメッセージを伝えるための論理構成を決める=思考

- 文章に必要な材料(情報)を集める=作業

- 分かりやすく文章化する=技術

ブログの文体

- 口語文の文章化:飲み会で、友達に伝えたいことを一生懸命に話している私の声を書き起こした文章

- 教科書的な意味での正しい日本語で書くことには、こだわりさえ持っていない。

- なめらかに発音(発声)できる文章を書くこと:最後には必ず音読し、スラスラ読めるよう「てにをは」や 語彙 を整える。特にリズム感よく読める文章を心がけている。

- 初期の頃のいくつかの失敗から学び、本人が目の前にいたら言わないだろうことは書かない、呟かないと決め、「その人がもし目の前にいたら、きっとこういう言い方をするだろう」と思える方法で表現することにしてきました。

「そんじゃーね」の秘話

- 最初は結語にバリエーションがあったが、ある人が自分のブログを「そんじゃーね」で結び、かつ、その部分をクリックすると、ちきりんさんのブログが表示するよう、リンクを貼ってくれた→「そんじゃーね」を結語のアイコンとして活用し、ブランディング化

個人的には、滑らかに発音できる文章を書くために「てにをは」や 語彙 を整えるという点がとても参考になった。真似したいと思う。自分のブログには、はじめにや結語でのアイコンとなる用語はない(そういえば、前は「ではでは♪」をよく使っていた)ので、今後やってみようかな?

戦略的にブログを書くという点でいくと、自分の場合は起業関連にトピックを絞るのが良いと分かっているのだが、書きたいテーマが色々(時事ネタ・本の紹介・開発関連)あり、全部詰め込んでいるのでコンテンツが散逸してターゲットが絞れていないという課題はある。ただ、この点に関しては、自分の思考の整理のために自分のためにブログを書いているので、しょうがないかなという感じ。

ではでは♪

コメント