こちらの本は、以前に、「【国際競争力】日本の研究は、もはや世界トップクラスではない?Natureが2023年10月25日に掲載」のブログを記載した時に、日本の研究開発力に関して気になったので調べていたら、引っかかってきた本。

2016年出版と少し前の本だが、2023年に読んでも勉強になる点が多かった。日本の科学技術力の凋落が、米国の追随であったにもかかわらず、米国はその後SBIRプログラムで見事に転換した一方で日本はそうではなくなった原因の洞察が非常に分かりやすかった。

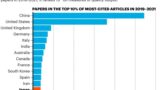

物理学、材料科学、生化学・分子生物学の分野での論文減少

日本からの学術論文数は物理学、材料科学、生化学・分子生物学の分野で、2004年から減少の一途をたどっている。物理学をさらに詳細に見てみると、素粒子物理学は増加しているものの、応用物理学と物性物理学の減少が甚だしい。

「イノベーションはなぜ途絶えたか」山口栄一著

応用物理学・物性物理学・材料科学は、いわば物質に関する科学であり、半導体やナノテク、その先にある量子力学産業を支える学問である。生化学・分子生物学は、iPS細胞や免疫制御、遺伝子組み換えなど、これからの医薬品産業、とりわけ先進医療に不可欠な学問にほかならない。日本では、 21 世紀を担うイノベーションに直結している最も重要な領域において、科学のアクティビティが急速に下がっている。

この原因として、日本は 80 年代初頭から大企業の研究所における科学研究を中心に技術革新を行なってきた。ところが、大企業は 90 年代後半に研究機関を次々に閉鎖・縮小していった。その結果、大学院生が自らの創造性を社会に発揮できる機会は大幅に減り、若者は民間企業に入っても研究はできないと判断した。物性・応用物理学、材料科学、生化学・分子生物学を修める若手研究者はどんどん減り、結果的に論文数も減った。

論文に関する関連記事はこちら

米国に倣い1990年代後半に大企業は研究機関を閉鎖・縮小

日本は1980年代初頭から大企業の研究所における科学技術を中心に技術革新を行ってきたが、90年代後半になると、方針転換して、研究機関を次々に閉鎖・縮小していった。

面白いのは、この研究機関の閉鎖・縮小は日本だけではなく米国にも先んじて見られていたという点。

日本が1980年代にバブル景気に沸く一方で、米国は1970〜80年代の不況だったので、不況を経て、90年代初頭にAT&Tベル研究所、IBM、ゼロックス、ヒュレットパッカードといった名だたる米国の大企業が基礎研究の規模を撤退したり、縮小したりした。正確には、企業の経営方針として基礎研究をやめて開発にシフトするという完全な戦略転換を図った。

日本もバブル崩壊後、90年代後半に企業が基礎研究の規模を縮小しているので、不況になり業績悪化し始めると民間企業は生き残るために研究開発への投資を下げる(市場の失敗)というのは、とても理解できる。

しかし、だったら、米国も研究開発力が凋落してもおかしくないのでは?と思うが、実は先手を打っていて、1982年から政府主導の「SBIR」モデルを通じて大企業中央研究所モデルからの脱却を図り、それが成功して、今の研究開発力につながっている。

日米のSBIRの比較

SBIRプログラムとは

SBIRはSmall Business Innovation Researchの略で、スモール・ビジネス・イノベーション開発法と呼ばれるプログラムのこと。

先端技術の開発において、基礎研究の成果を実用化、製品化するまでには、リスクがとても高い(死の谷が存在する)ので、市場に任せておけば大企業は投資を控える。一方サイエンス型ベンチャーは自分のアイデアを社会実装したいと思っても、自己資本が少なすぎるために十分な投資ができない。さらに民間のVCは過度なリスクゆえに、投資を避ける。しかし、こうしたイノベーションは最終的に市民全体の富と幸福を増やすものなので、この死の谷は公的資金で補うべきである。政府が国税を使って、この「市場の失敗」を是正するプログラムを作るべきだ。

という考えのもと、1982年から米国でSBIRプログラムが始動した。

秀逸な、無名の科学者を起業家に展示させる「スター誕生」システム

SBIRは下記の3段階からなる

第一段階:アイデア実現可能性探索フェーズ

- 起業した大学院生やポスドクが応募でき、採択される(競争率は6倍)と最大15万ドルを賞金としてもらい、チームづくり、ビジネスモデル作りを試みることができる

- 賞金にはグラントとコントラクトがあり、グラントは文字通り採択された企業側がイニシアチブを持って自由に使える

- コントラクトは開発請負契約で、政府からの超具体的な課題(例:超高温で作動するセラミックのマイクロプロセッサを作りなさい)に対して開発する。ニーズベース。

- 期間は半年〜1年間

第二段階:技術の商業化を試みるフェーズ

- 第一段階で高評価を得た企業を、競争率2倍程度で選抜

- 60-150万ドルの賞金を2年で拠出

- 平均賞金額は70-75万ドルで、これは『死の谷』を超えるのに必要なギリギリの額

第三段階:技術を商業化してイノベーションを成就させるフェーズ

- 政府は賞金ではなく、この時点でVCを紹介する。政府の支援の手を離れる

「【脳波】イヤホン型脳波測定デバイスの着想から一旦クローズまで」の記事でも少し触れたが、UC Berkeleyが主催するSkyDeckというアクセラレーションプログラムに2022年秋に参加した時に

「起業家自身の能力値に大きな差はないが、起業家・スタートアップを取り巻くエコシステムの密度が日本よりも圧倒的に高いことが、米国の起業成功の大きな要因なのでは。」

と感じた。

例えば、講師陣は話している内容は一般的なものも多いのだが(プロダクトは最初は選択と集中で、できるだけ狭いターゲットにfocusしろなど)、講師自体も複数回起業してIPOしたりと、シリアルアントレプレナーがうじゃうじゃいるので、自然とそれが当たり前なんだと視座が上がる。また、特許や会社設立、資金調達などそれぞれですでにアドバイザーのネットワークが構築されているので、自分たちで0から探す必要がない。プログラムコーディネーターに、現状困っている点を伝えれば、良きアドバイザーをすぐに繋げてくれるので、課題解決が早い。

【脳波】イヤホン型脳波測定デバイスの着想から一旦クローズまで

周りから一気に引っ張り上げられる感が強い。そうした仕組みを作って実現に落とし込むところが米国はうまい。

日米のSBIRプログラムの違い:似て非なるもの

もちろん、日本も手をこまねいていたわけではなく、米国を真似て日本版SBIR制度を開始したが、根本思想を理解していなかったがために、外側だけ似た感じの、似て非なるものになってしまった。科学者を起業家にするどころか、単に「上から目線」の旧来型の中小企業支援施策に成り果ててしまった。

米国版SBIRは「スモール・ビジネスこそがイノベーションを起こす」という考え方であり、裏返すと「大企業はもはやイノベーションを起こせない」という洞察がある。

一方で日本版は、すでに存在する補助金制度に後から「日本版SBIR」のレッテルを貼ったに過ぎない。

具体的に日米のSBIRプログラムで何が違うのかを、表形式で列挙する。

| SBIR制度 | 米国 | 日本 |

|---|---|---|

| 予算配分の義務付け | 政府の外部委託研究予算の一定割合を、SBIRのために拠出することを義務付けている。年々割合は増加 | 義務付けていない。参加するかしないかは省庁の任意→拠出額は米国の1/10〜1/5にとどまる |

| 選抜方式 | 3段階の多段階選抜制度 →実績のない大学院生やポスドクのような若き科学者も応募可能 | 1つの例外を除き1回限りの選抜 →補助金の支給候補者は、『これまでの実績』を問われるため、実績のない大学院生やポスドクのような若き科学者は支給対象から外れる →支給対象のほとんどが既存の中小企業 |

| 与えられる課題 | 開発すべき具体的課題が与えられる。「光スイッチを用いたイオンチャネル創薬を発見せよ」といったレベルの課題提示。純粋科学者が申請しやすいテーマを敢えて課題として設定 | 絞り込んだ課題が提示されない。「グリーン・イノベーションに資すること」といったレベルの課題提示 |

| 科学行政官の出自 | 課題を提示する科学行政官もまた科学者であることが義務付けられている。応募要件「博士号を持ち、研究経験が1年以上会って学術論文を執筆し、講師・助教以上のポジションについた経験のあること」 →目利きできる | 研究者にも匹敵する知識と経験を有した科学行政官がいない →目利き力が欠けている |

というわけで、結果的に米国版SBIRとは異なり、日本版SBIRに採択されても名誉にはならず、実のある効果を伴わないので話題にもならない。採択する側もされた側も、膨大な事務負担を伴う形式的で意味の乏しい施策となった。

コメント