問診

- 家族性高コレステロール血症 @FHの除外

- 虚血性心疾患の家族歴(特に若年発症)とLDL>180で拾い上げる→アキレス腱の肥厚・眼瞼黄色腫

- 続発性脂質異常症の鑑別:特に甲状腺機能低下症

- 甲状腺ホルモンはコレステロールを胆汁酸に変換する働きがあるが、甲状腺機能低下症ではこの変換が阻害され、LDLが高くなる傾向がある

- 問診:若年-中年女性・体重増加・寒がり・便秘・皮膚の乾燥・むくみ・倦怠感・無気力・月経異常・家族歴に橋本病・スタチン投与でLDL下がりにくい

- 検査:TSH↑・FT4↓(潜在性甲状腺機能低下症だとFT4は正常。TSH↑)

- 続発性をきたす他の疾患:ネフローゼ・腎不全・原発性胆汁性肝硬変・閉塞性黄疸・糖尿病・クッシング症候群・妊娠

診断

- 基本、空腹時採血

- 10時間以上の絶食後

- 水やお茶などカロリーのない水分摂取は許可

- 空腹時であることを確認できない場合は「随時」として判断する。その場合はTG>175がHLの診断基準となる(空腹時の場合はTG>150)

- LDL≧140、HDL<40、TG<150(空腹時)TG<175(随時)

治療

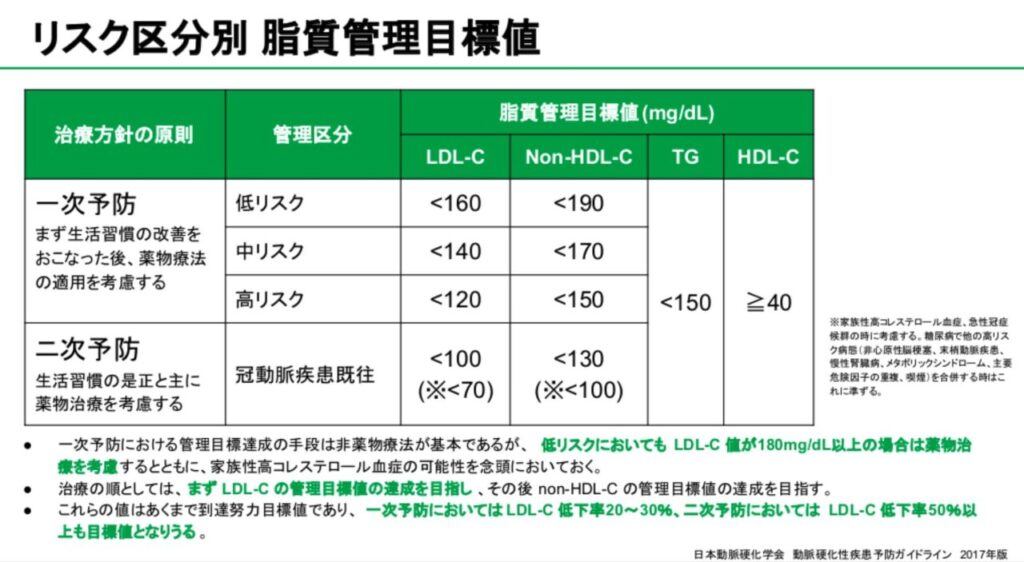

管理目標の設定

- LDLは、動脈硬化性疾患(冠動脈疾患・アテローム血栓性脳梗塞)の発症リスクを評価してリスク別に設定

- HDLとTGはリスクの高さに関わらず一律。HDL<40。TG<150(空腹時)TG<175(随時)

動脈硬化性疾患発症予測ツール

動脈硬化性疾患発症予測ツール(医師・医療従事者向け)【日本動脈硬化学会】

.noprint_border{padding:20px 10px 40px; border:2px solid #cc0209;}@media print{ header, footer, .breadcrumbs, .sidebar_p...

- まずは、食事療法・運動療法・肥満の改善・禁煙・飲酒制限の指導が重要。ただし、冠動脈疾患を有する場合は、直ちに薬物療法を開始するのが望ましい

- 治療目標は、単にLDLを低下させることではなう、あくまで動脈硬化性疾患の発症予防。

食事療法

脂質異常症の原因に遺伝も関係するが、8割以上は食べすぎ、高脂肪食、運動不足などの生活習慣、肥満などが関与している。

- 食物繊維を多く摂取する

- 食物繊維はコレステロールの吸収を抑え、体外への排出を促す

- 野菜・豆類・階層・きのこ・穀物

- シメはラーメンの習慣をストップ

- 週に2日は休肝日

- LDL↑

- 肉の脂身・鶏肉は皮を取る・ベーコン・ソーセージ

- バター・ラード・牛脂

- 食器を一回り小さいものに変える

- ご飯・パンが中性脂肪に変わる

- 主食は白よりも茶色(玄米・雑穀米など)に変える

薬物療法

スタチン(第一選択)

- クレストール2.5mg

- 力価:クレストール5mg>リピトール10mg≒リバロ2mg≧リポバス20mg≒ローコール40mg>メバロチン20mg

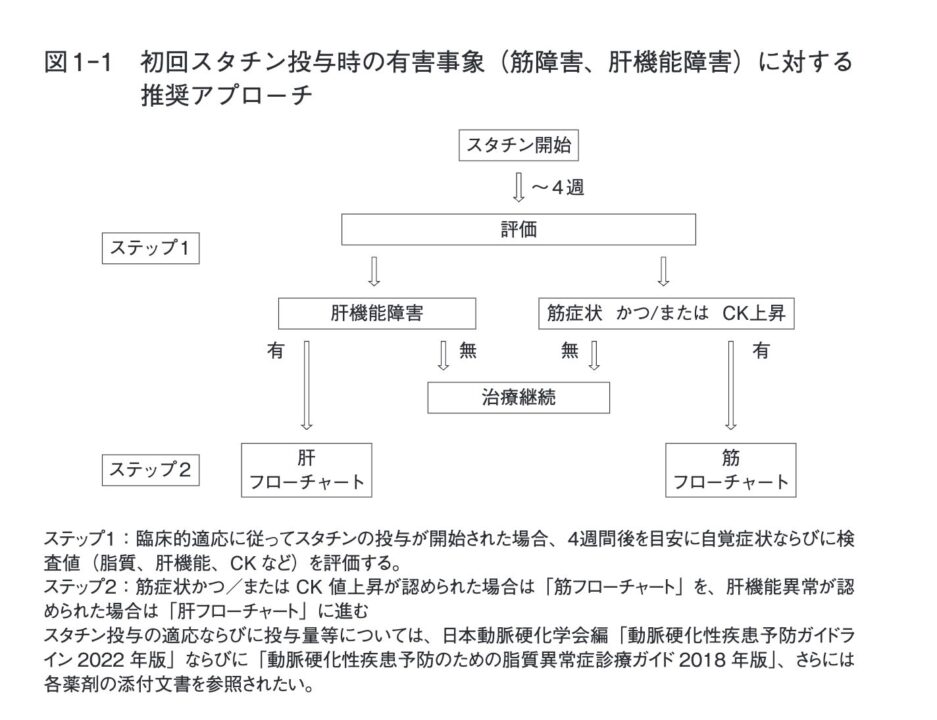

- 副作用:CK↑・肝機能障害

- 薬剤開始時に副作用(筋障害:筋痛や筋力低下)の可能性を説明する

- 筋症状:筋肉の痛み・つり・こわばり・違和感・筋力低下(首が重い・腕が上がらない・しゃがみにくい)

- 体幹や両側の近位優位の四肢など、比較的大きな筋肉に出現

- スタチン内服開始から4-6週以内で出現するが、まれに数年経ってから出現する場合もある。体を動かすことが多い人に出現しやすい

- 次回採血フォロー:CK・肝機能(T-Bil・ALT)

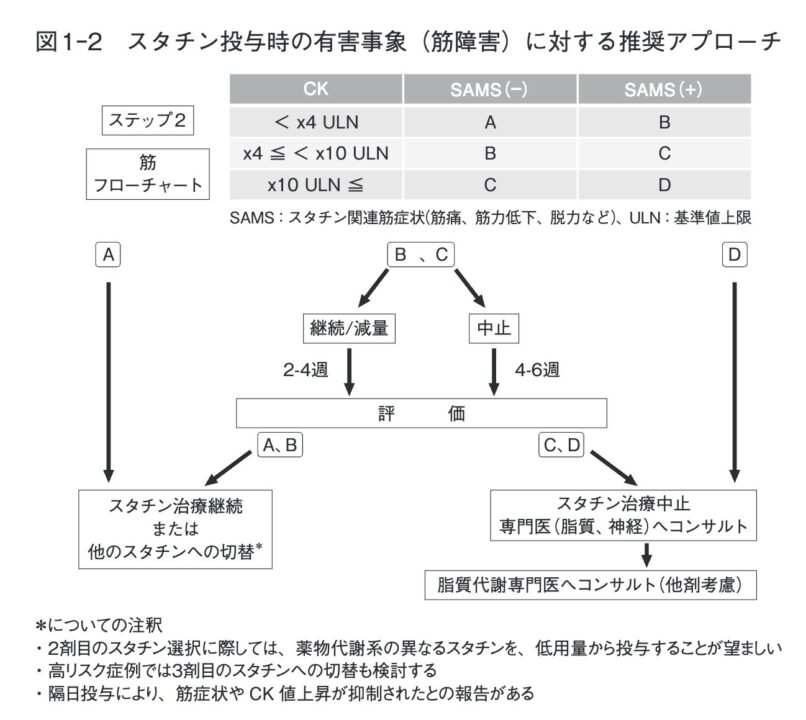

筋スタチン障害(SAMS)に対するアプローチ

- 激しい運動や筋肉内注射でもCKは上昇し、数日間は影響が残るので、CK上昇が見られたら採血前に上記エピソードの有無を聞く

- 正常上限の4倍未満(<500)・4-10倍(500-2000)・10倍以上(>2000)に分けて対応する。10倍以上ならスタチンを直ちに中止

- スタチンを減量するか薬物代謝系の異なるスタチンを低用量から、もしくは、エゼチミブ(ゼチーア)へ変更

- スタチンは主に CYP450酵素(特にCYP3A4)で代謝される。一部のスタチンはこの代謝を受けにくく、筋障害リスクが低いとされている。

- リピトール 10mgで筋症状 → クレストール 2.5mgに変更して再トライ

- クレストール2.5mg→ゼチーア10mg

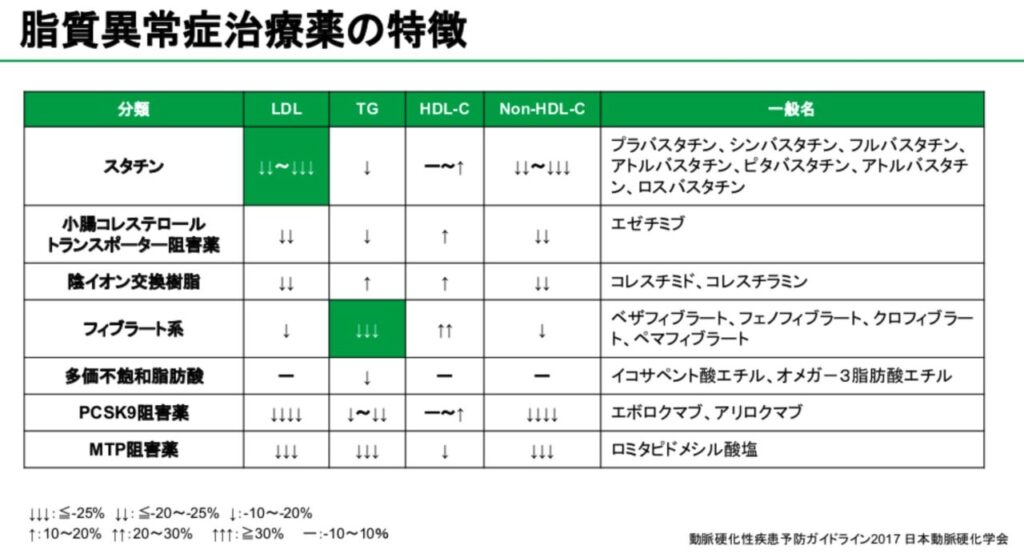

| 分類 | 一般名 | 商品名(カタカナ) | 主な代謝酵素 | 特徴・筋障害リスク |

|---|---|---|---|---|

| CYP3A4で代謝 | アトルバスタチン | リピトール | CYP3A4 | 効果は強力。相互作用や筋障害リスクに注意 |

| シンバスタチン | リポバス | CYP3A4 | 相互作用が多め。筋障害リスクがやや高く、近年は使用減少傾向 | |

| CYP代謝が少ない or 他経路 | プラバスタチン | メバロチン | 非CYP(主に硫酸抱合) | 相互作用が非常に少ない。高齢者・多剤併用に適す |

| ピタバスタチン | リバロ | UGT(グルクロン酸抱合) | 日本発。筋障害リスクが低く、安全性良好 | |

| ロスバスタチン | クレストール | 一部CYP2C9/2C19 | 効果が非常に強く、比較的筋障害は少なめ |

エゼチミブ(ゼチーア)

- 小腸でのコレステロール吸収を阻害

- スタチンとの作用機序が異なるため併用・代替に適している

- LDLを15〜20%程度下げる

横紋筋融解症

- スタチン服用者の0.001%で発症

- 数日のうちに症状進行し、広範な筋肉痛、把握痛、倦怠感、筋力低下、発熱、赤色尿(コーラ色尿)

- 尿沈渣:赤血球を認めないミオグロビン尿症

- CK>10,000:正常上限の40倍以上

- スタチンの中止、安静と十分量の補液

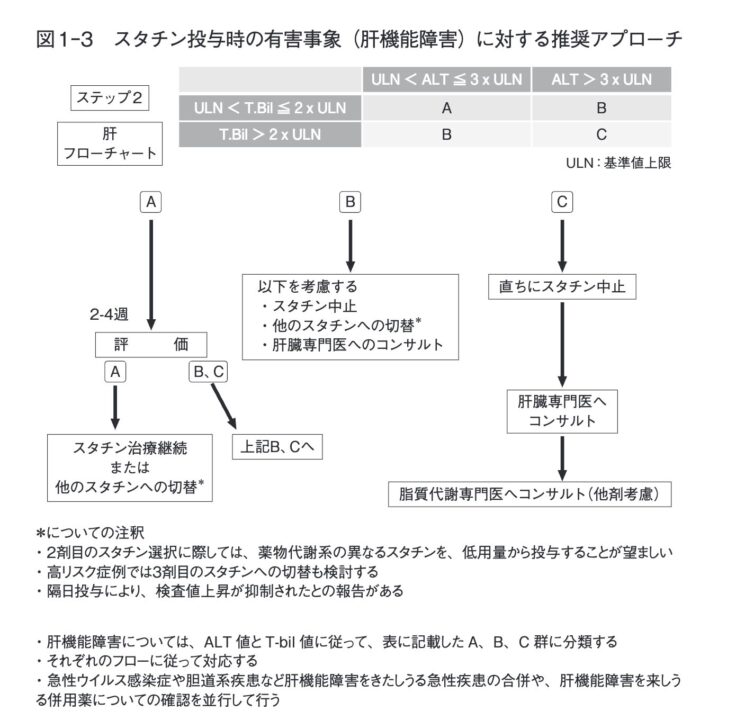

肝障害

- CYP3A4代謝の古いスタチン(リピトール・リポバス)ではALT上昇が、他のスタチンと比較して起こりやすい

- 発症時期は様々:投与開始から6ヶ月以上経ってから生ずることもある

- 薬物性肝障害の発症機序は未解明

- B型慢性肝炎・PBC患者への投与は注意が必要

注意点

- 挙児希望の患者に投与するには催奇形性を説明し、合意を得た上で投与。LDL>190の患者でも少なくとも計画妊娠の3ヶ月前にはスタチン投与中止

- 閉経前の若年女性はFH(家族性高コレステロール血症)など特別な疾患がない限り心血管イベントのリスクは極めて低い→原則薬物治療はしない

- 治療判定の採血:内服開始4w後。1回のチェックでLDLが治療目標値に入った場合は、次の採血は12ヶ月後でOK。内服しても健康状態に変化がない患者については、何らかの副作用や異常を訴えるまでは採血の必要なし

- LDLが予想値に到達しない場合には、アドヒアランスを聴取することが重要。スタチン内服すると約30%はLDL下がる

- クレストール:隔日〜週1日でも効果あり、副作用出現しにくくなることもある