MBTIを詳しく知りたいと思ったため、「MBTIへのいざない―ユングの「タイプ論」の日常への応用」と「タイプ論」を読んでみた。今回は、MBTIへのいざないの内容で勉強になった部分をまとめていこうと思う。

MBTIヘのいざない

MBTIの結果に対する考え方の前提

- MBTIのタイプだけで全てを説明できるのではない。単に人のタイプにのみ基づいて、その人の行動や適性を予測することはできない。この点を勘違いしてはダメ。

- かと言って、全く使えないかというとそういうわけではなく、タイプ論は、個人それぞれに固有な経験や考え方の根っこにあるパターンや構造を知るための手がかりを提供してくれる。

- 各指標に両極があるのは、対極にあるものの違いを知ることは価値があり、建設的で役立つと言う前提があるから。

- タイプは個人の能力や成功を示すものではない。指向はただその人が好んで使いやすいものの考え方だけで、指向しているからといってその機能に特有の能力があることを示すものではないから。

タイプ論の前提

- MBTIの質問項目は2つの選択肢から一つを強制的に選択させるという強制選択式をとっている。連続尺度という考え方の場合は、両極を同じ比率として測定し、パーセンテージの形などで表すが、ユングのモデルはそれとは異なる。これは、人は物事の詳細と全体像の両方に同時に焦点を合わせることができない、という考えに基づいている。

- 人は、状況次第で両極のそれぞれを使い分けたり、それに関するスキルを使うことができるし、それを自然とやっているが、対極する両方を同時に使うことはできない。例えば、外向と内向を一つの状況で同時に使うことはできない。

- しかし、使っていない対極の側面は意識下に上がってこないだけで、無意識下では作用している。例えば、外向を習慣的に使う人も、「外向」が働いて外の刺激に対して反応している時にでも、その人の「内向」は、その人が意識していないところで作用はしている。

- 手に利き手があるように、心にも同じようにエネルギー源を持ちながら、どちらか一方を他方よりも習慣的に使うということ

この前提は、1つの状況で両極の心の習慣を同時に使うことはできないとしつつも、使っていない方は無意識下で作用していると言うのは一見矛盾しているのでは?と思ったり、利き手の場合も両利きの人もいるように後天的にどこまで両方を同じレベルになるくらいまで上げられるのか?といった疑問も生じたのだが、ユング「タイプ論」の方ではさらに詳しく書いてあったので、どこかのタイミングでまとめたいと思う。

タイプ論の概論

- 心理学的タイプとは、人々の心の習慣のパターンのこと

- ユングは人間の心の習慣のタイプを対立する極を持つ3指標によって分類できると提唱した。

- ブリックスとマイヤーズ親子がユングの上記3つの指標に、さらに4つ目の指標を加えることで、ユングの創出した概念の実用化に貢献した

4指標をまとめると、

自分の心のエネルギーがどちらに向かっているか(E・I)をもとに行動をして、情報を収集し(N・S)、収集した情報に対してどのような判断(T・F)を下して価値づけをするかという一連の流れにおける心の習慣パターンのことを指している感じか。

MBTIの各指標に関して

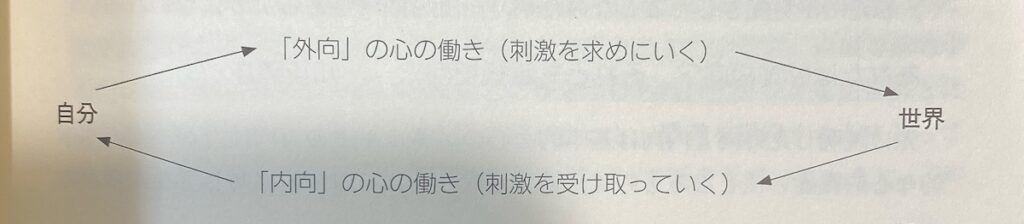

外向(E)と内向(I)に関する誤解:心のエネルギーの方向性

- 外向型は「外交的で活発な行動」、内向型は「恥ずかしがり屋で引っ込み思案な行動」と巷では認識されているが、これはユングが提唱した本来の意味とは全く異なる。ユングの表現が米国式に解釈された時に、誤った結論に導き出されてしまった。

- 本来は、心のエネルギーの方向性の話であり、外向は「自分の外側にエネルギーを求めて、集めに行く」。内向は「自分の内側にエネルギーを求めて、集めに行く」

- 自分が大体エネルギーを充電するのはどちらか?を問いてみると良い

外向型(E)

- 話しながら考えることを必要と感じる。

- 話すことによって外在化された思考の方が、より豊かで、より複雑な意味を持つ。内側にとどまっている思考は、ノイズのように感じられて、考えや思いが自分の外に出た時にはじめて、意味ある存在となる。

- 周囲と接することで活力を得ている

内向型(I)

- 他者に伝えることが求められない限り、自分の思いや考えを外に出す必要性を感じない

- 自分の内面に働きかけ、みたり聞いたりしたものについての内的なことを描くことにエネルギーが費やされる

- 刺激を受け内省することで元気がよみがえってくる

原著のユング「タイプ論」では、E/Iに関して、より自己と世界(外界)を対立的に捉えて、どちらを優位に認識するかという印象を持ったが、「MBTIへのいざない」ではマイルドに解釈されている気がする。

感覚(S)と直観(N):情報の集め方・知覚機能

- 情報の集め方・知覚機能のことを指す

- 感覚機能:具体的な事実から情報を集める

- 直観機能:抽象的なイメージや関連づけることから閃いたもので包括的に情報を集める

- 両方の機能とも同等に重要。なぜなら何か実行しようとした時に、全体像も詳細も同等に重要なので

感覚型(S)

- 思考する人々は、ひとつひとつ積み重ねていくことや実際的なことにひかれ、現実的なことに重きを置く

- 直観型の人が概念や理論に基づいて話をしているときに、「夢見がち」「机上論ばかり言う人」として映ってしまう

直観型(N)

- 全体像やゴール、概念などにひきつけられ、アイデアを出すことに重きを置く

- 感覚型の人が詳細や実際的なことを話をしているときに「つまらないことばかり言う人」として映ってしまう

思考(T)と感情(F):情報の判断機能

- 感覚or直観を通して取り入れた情報の判断機能。人は集めた情報を判断機能を用いて意味付けたり、相対的な重要度や良し悪しを決めたりしている

思考型(T)

- 集めた情報についての結論を導き出すときに、分析し、因果関係から判断する

- 主観的な経験を、経験している状況や対象から出ていき、世界を客体化して論理で捉える

感情型(F)

- 自分や他者などの個人の価値観や人間関係の調和に重きを置いて判断する

- 経験している状況の変数を見て、他者への影響を見るために、その状況の中に入っていき、世界を主体化して捉える

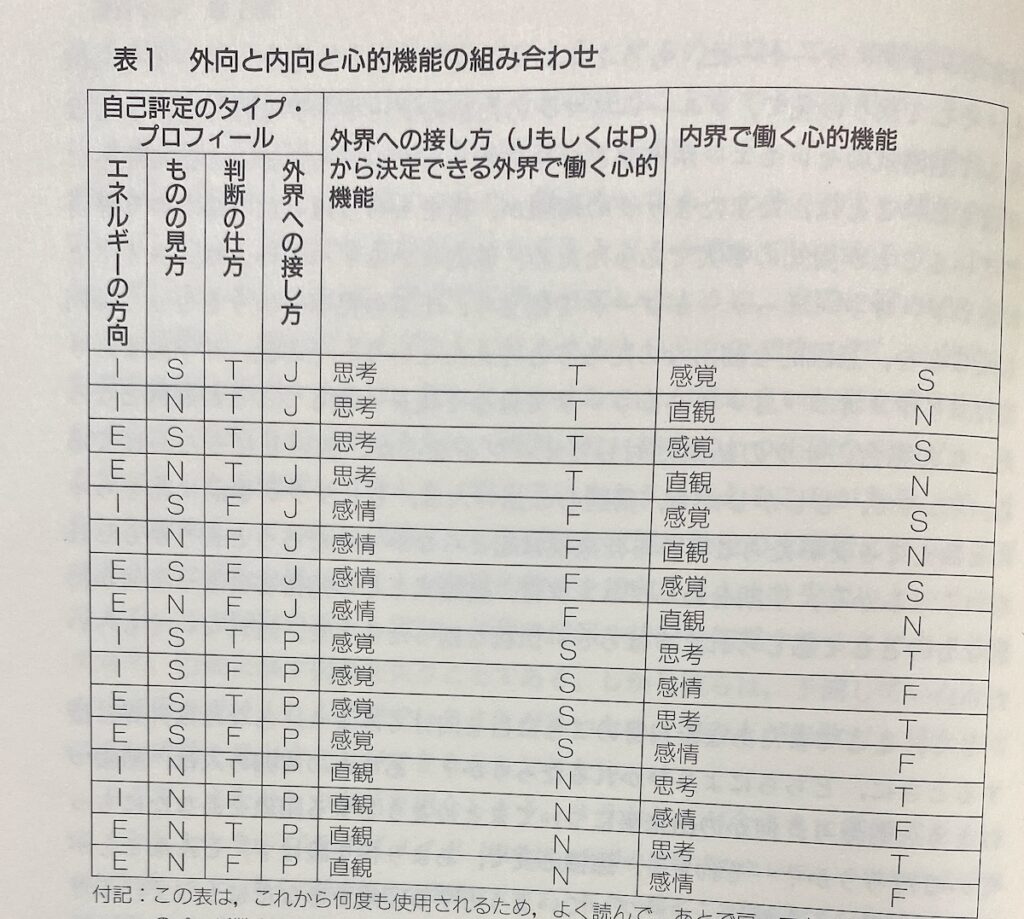

判断(J)と知覚(P):外界に対する態度

- 外界に対する態度

- 先ほどあげた情報に対する2つのプロセスの機能(知覚と判断)のうち、どちらを外界に対してより表出するか

判断的態度(J)

- 締切よりも前に余裕を持って仕事を仕上げることに満足を覚えやすい

- to-do listを作成し、課題の優先順位を設けることに対して、熟練している

- 締切の最後で、突然変更が生じた場合には対応することは可能でも、「もっと上手く計画していたら防げたかもしれない。次は同じことを起こさないように対策を立てよう」と頭の中で考える

知覚的態度(P)

- 枠を持たずに臨機応変に対応する傾向

- 流れに身を任せることが最も良い結果を導き出すことに自信を持っているため、周囲からは綿密なスケジュールを立てることを放棄して呑気に構えているように見えることがある。しかし、P型からすると『今この時点で計画して決断してしまうと、後で何かもっと良いことが起こったり、もっと多くの情報を得られたりする可能性があることを放棄してしまうのではないか?』と感じてしまう+後で状況が変わったとしても臨機応変に対応できる自信がある。

- 一つの結論を出す前に、有効と思えるあらゆる情報を見つけ、いくつかのことを同時進行させたりする。

マイヤーズの、外界への接し方という新たな定義に関しては

情報の知覚機能(N/S)と判断機能(T/F)を区別して、どちらかが外界へより表出すると決めたのはなぜか?情報に関しては、「知覚して判断する」という一連のプロセスなはずなのに、プロセスのどちらかのみが外界に表出するのか?

という疑問が個人的にはあるのだが、そう定義したと割り切っておこう

次は、

- 心的機能の主機能と補助機能:マイヤーズの定義に基づき16タイプの主機能と補助機能をどのようにして自動的に決めているか?

をまとめたいと思う。

コメント