はじめに

MBTI(正確には16タイプ性格診断)をしていて、昔と今で結果が違うということはないだろうか?たとえば、昔はESFPだったのに、最近はENTPになったなど。

ここでは、MBTIの性格タイプ診断の仕組みと、平野啓一郎さんが提唱された「分人主義」とを絡めて、「本当の自分」とは存在するのか?について考察していきたいと思う。

最初に記載しておくが、特に結論のない駄文である。

MBTIと16性格診断は違う:強制選択式と連続尺度

無料で手軽に受けられる、こちらの16性格診断は、下記観点で正確にはMBTIではない。

そもそも16性格診断に、MBTIのMyersもBriggsも関わっていない。

- MBTIは、4つの指標(外向・内向、感覚・直感、思考・感情、判断・知覚)で構成されるが、16性格タイプはさらに(アイデンティティ:A-積極型、T-慎重型)を組み合わせて5つの尺度で構成される

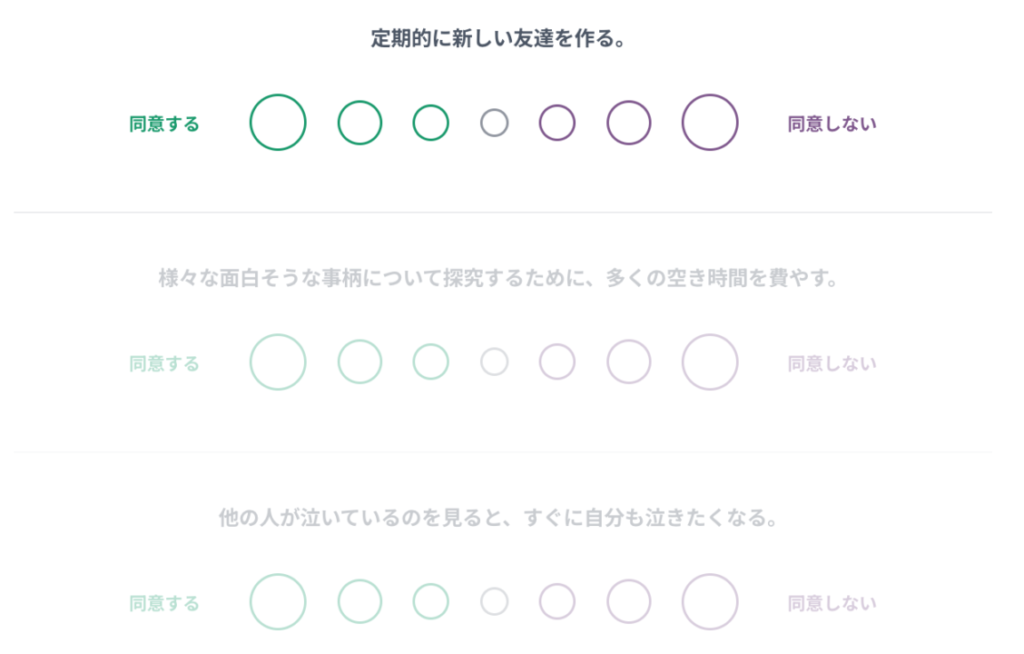

- MBTIの質問紙は2択の強制選択肢。一方、16性格診断は連続尺度による質問

特に2つ目が大きな違いであり、16性格診断に関しては、下記のように各質問に対して、同意する or 同意しないという間である程度のグラデーションを持って選択できるようになっている。

しかし、本来のMBTIの質問項目は2つの選択肢から一つを強制的に選択させるという強制選択式をとっており、これは、ユングの「人は物事の詳細と全体像の両方に同時に焦点を合わせることができない」、という考えに基づいている。

人は、状況次第で両極のそれぞれを使い分けたり、それに関するスキルを使うことができるし、それを自然とやっているが、対極する両方を同時に使うことはできない。例えば、外向と内向を一つの状況で同時に使うことはできない、ということ。

ある特定の時間と状況の一点において「今日は1人になりたいな」と「みんなと一緒に遊びたいな」は同居しえない。

ユングの提唱する「タイプ論」

MBTIの元となったユングのタイプ論は「人には世界を知覚したり、関わったり、働きかけるうえで、一定のパターンがある」と提唱したもの。

下記3つの指標からなる

- エネルギーの方向:外向(E)・内向(I)

- ものの見方:感覚(S)・直観(N)

- 判断の仕方:思考(T)・感情(F)

この3指標に、MBTIでは、4つ目の指標として、外界への接し方(判断的態度J・知覚的態度P)をつけたものになる。

そして、この3つの指標に関しては、ユングは本では明確に結論づけてはいないが、観察結果からの帰結としては、「生得的なものである」と主張している。つまり、後天的に変わることはないということ。

一方で、ある特定の場面と状況において、上記3指標の片方しか発現していないかというとそういうわけではないとも述べている。

特筆すべきことは、外向を習慣的に使う人も、「外向」が働いて外の刺激に対して反応している時にでも、その人の「内向」は、その人が意識していないところで、作用はしているということである。

誰でも、各指標の「どっちかだけ」ということは決してなく、「一方を他方より習慣的にしているが、他方も作用している・・・」という観点で考えられるべきなのである。

MBTIへのいざない

つまり、3指標は生得的で習慣的なもの(利き手のようなもの)であり後天的に変わることはないが、一方で、各指標の対極も同時に弱いながらも発現しているということ。

ただ、この3指標をまとめると、「自分が内外どちらの世界に、より心的エネルギーが注がれ、どのように情報を知覚し判断していくか」ということを示しており、いわゆる巷で言うところの個性・性格とは意図している定義からして違いそうである。

平野さんの提唱する分人主義とは

さて、平野さんが提要された分人主義についても見ていきたいと思う。

分人主義とは、人間は決して唯一無二の「(分割不可能な)個人 individual」ではなく、複数の「(分割可能な)分人 dividual」である、と提唱したもの。

- 個人:分割することの出来ない一人の人間であり、その中心には、たった一つの「本当の自分」が存在し、さまざまな仮面(ペルソナ)を使い分けて、社会生活を営むもの

- 分人:人関係ごと、環境ごとに分化した、異なる人格のこと。中心に一つだけ「本当の自分」を認めるのではなく、それら複数の人格すべてを「本当の自分」だと捉える。

- 個人から分人へ:自分自身を、更には自分と他者との関係を、「分人主義」という観点から見つめ直すことで、自分を全肯定する難しさ、全否定してしまう苦しさから解放され、複雑化する先行き不透明な社会を生きるための具体的な足場を築く

よく青年時代に遭遇する、今友達やこのコミュニティで振る舞っている自分は「本来の自分」ではないと思うアイデンティティクライシスや、自分探しの旅に出るなどの行為に対して、「そもそも本当の自分」などは存在せず、各状況に応じて他人に見せている自分(分人)の集合体が私であるという、ある意味自己肯定を促してくれる本である。

また、個性とは、生まれつきの生涯不変のものではなく、分人の構成比率であり、周囲との関わり方によって変わりうるものである。と述べている。

本当の自分とは何か?分人主義ではそもそも本当の自分とは存在しない(分人の集合体なので)ので、定義的にも本当の自分とはないのだが、「首尾一貫したブレない本来の自己」と注釈されていた。

核となる心の習慣は存在し、他者との関わりで分人として表出する

さて、ここまで前提となる、ユングのタイプ論と分人主義について簡単にみてきた。

最初のお題であった「本当の自分」は存在するのか?に関して、上記前提をもとに考察していきたいと思う。

- 平野さんが提唱する「本来の自分」とユングの提唱する「心の習慣・構え」はそもそも定義が異なるので比較対象にならない(それを言ってしまえば元も子もない)が、生得的な心の習慣というのはある(タイプ論が正しければ)

- 核となる、心のエネルギーが向かう方向性(内外)・情報の取得方法と判断基準は生得的で習慣的なものが存在するが、それだけではなく、もちろん他者を含む外界との関わりに応じて、一方だけが指標の片方だけが発現することはなく、対極の指標も無意識下で発現しており(割合も外界に応じて変わりうる)、その表出結果が分人。

- 何を持って個性と定義するかにもよるが、平野さんの定義の個性という文脈で考えると、「本来のブレない自己」という意味での個性は存在しないのかもしれない。

よくある遺伝要因と環境要因みたいになったが、「首尾一貫したブレない本来の自己」が心の構えを表すのであれば(平野さんは恐らくそう思っていなさそうだが)、Yesになるだろう。もちろん、これはユングのタイプ論が正しいことの前提であり、タイプ論自体も観察研究であり立証はされていないのだが(個人的には信憑性は高いと思っている)。

という、何の結論やオチにもならない駄文考察を記載した。