子どもの教育に関する議論は、正解がないので絶えることがない。

そもそも受験が必要か、いつから受験した方が良いか、私立が良いか公立が良いか、塾に行った方が良いか、行くならいつからが良いか etc….

以前いくつか本を読んで、なるほどと思った部分をまとめておく。

紹介する本は下記の4冊

まず、塾歴社会で興味深かった部分をピックアップしたいと思う。

サピックス→鉄緑会→東大・難関大医学部という王道

開成、筑波大付属駒場、灘、麻布など進学校の中学受験塾として圧倒的なシェアを誇る「サピックス」。そして、その名門校の合格者だけが入塾を許される、秘密結社のような塾「鉄緑会」。東大理IIIの合格者の6割以上が鉄緑会出身という。

高学歴養成が、サピックスと鉄緑会に収斂されてきており、学歴社会ならぬ塾歴社会がもたらす光と闇について論じている。どちらかというと、光より闇に焦点を当てている。

今回は、闇として取り上げられた部分にフォーカスする。

「正解」がわからない状態に対する耐性が弱い

完全に私の独断と偏見に基づいての話だが、「王道」を歩んできた人たちの多くに共通する特性をまとめると以下の4つになる。これらは彼らの強さであり、同時に弱点でもある。

・「答え」を見つけるのが得意

・「そういうもんだ」と自分を納得させられる

・何でも「いちばん」を目指す

・謙虚人より早く正解にたどり着くことがいいことだと刷り込まれ、それが彼らのアイデンティティーに大きく関与していたのだから仕方がない。人生のあらゆる局面で答えを出し続ける癖が身についている。

しかし言わずもがな、世の中にはそのときどきで「正解」が変わってしまう「動的な問い」のほうが圧倒的に多い。「動的な問い」に対しては安易に結論を出すのではなく、向き合い続けることが肝要だ。しんどいが、 問いを問いとして抱え続ける力 が必要だ。「正解」がわからない状態に対する耐性が弱いので、彼らの明晰な頭脳をもってしても解けない課題に対しては、「考えてもしょうがない」「それはそういうものだ」として思考を停止する癖もある。

世の中のほとんどの問題には「正解」なんてものはない。しかし、人よりも早く「正解」にたどり着くことに長けていて、そこに自負すらある人たちにとっては、「正解」が見つからない状態に居続けること自体がものすごくストレスに感じられるのかもしれない。だから手っ取り早く「正解」を得ようとしたがる。でもそもそもそんなものはないから、「正解らしきもの」をねつ造する。あるいは誰かが掲げた「正解らしきもの」に飛びつくことで、 安心して思考停止に陥る。

塾歴社会

よく言われる、大学受験までは、すでに決まっている答えを早く出す処理能力の高さを求められていたが、社会に出てからは、そもそも答えがない問題が多いから、求められる能力が異なる部分が出てくるよという話である。

このことに関しては、「頭のよさとは何か」という中野信子さんと和田秀樹さんの対談本でも似たようなことを、和田先生がより辛辣に話ししている。

受験勉強には、ある程度「型」のようなものがありますからね。「塾歴社会」という言葉もありますが、ノウハウを蓄積した塾でひたすら反復練習をすればテストの点は取れる。 中学受験のSAPIXとか東大受験の鉄緑会は、まさにど根性なわけ。そして、ど根性だけで入試まではなんとかなっちゃう。一方でこのやり方が、大量の落ちこぼれを生み、勉強嫌いを生むんですけどね。

勝ち組は勝ち組で、単にど根性で知識量を増やして入試を突破しただけなのに、「自分は頭がいい」と勘違いしてしまう。さらに、ど根性でなんとかしただけの人は、その先の人生もど根性で切り抜けようとする。それはメンタルヘルスにも悪いんですよ。

頭のよさとは何か

一方で、創造性という観点ではインプットが何もない状態では、何も生まれないので、大学に入るまでの基礎学力を身につけることは悪いことではないとしている。

大学に入るまでにベーシックな学力を鍛えることは、全然悪いことではない。詰め込みによって一定のパッケージされた学力を身につけたあとの高等教育が、日本の場合は「なっていない」というのが大きな問題。ここを勘違いしないで欲しい。

頭のよさとは何か

せっかく得た基礎学力を使って、「これからいったいどんな新しいものを創造しようか」という発想にならなければいけない。

せっかく大学受験まで詰め込み勉強で頑張ってきたのに、社会に出たらいきなりルールが変わって、「答えなんてないから自分で考えて。うまく適応してね」と言われても、知らんがな….というか、残酷な感じがしなくもない。

高学歴であればあるほど、答えがない問題に対しての周囲からの期待値も高い(学歴=答えがない問題への思考力、で同一視されていることによる)ので、少しでも仕事ができないと、「あの人はXX大出ているのに」と言われてしまい、二重の残酷である。

正直、答えを早く出す訓練を積めば積むほど、そこに能力が最適化されてしまい、答えがない問題に直面すると、正解らしきものに飛びついて自分を安心させ、実質は思考停止に陥るというのは、ロジックとしては一理ありそうだが本当のところは不明。仮にそうだったとしても、それまでに培ったベーシックな学力というインプット量の利点と帳消しになって、±0くらいにはなりそうである。

とはいえ、大学受験に関しても、自分で試行錯誤しながら思考停止に陥らない訓練をすれば、思考力は育つのでは?という疑問も出てくるが、それに関しては、「復習中心主義の弊害」という点でさらに言及している。

予習中心から学習効率のいい復習中心へとシフト

予習型の場合、「?」を抱えたまま悶々とした日々を過ごさなければいけないことが多い。第1章の最後に述べた 問いを問いとして抱え続ける力 が鍛えられることが想像できる。ただしそのような学習スタイルを実行するには相当な知的体力を要する。

かつて四谷大塚が学力上位層をもっと多く集めていたときにはそれが可能だった。知的レベルがもともと高く、突破力を持つ生徒が、独力でテキストを読みこなし、授業に参加し、疑問点を解消することで鍛え上げられ、ある意味「順当」に、難関校に合格していったのだろう。(中略)

難関校の教師が口を揃えて嘆く。「今から 20 年くらい前から生徒の質が変わりました。予習ができないんです。いちいち指示を出さないといけない。学力も下がっている」

塾歴社会

少子化が進み、同世代間競争が緩和し、最難関校ですら集まる生徒の質が低下してきたという背景はもちろんあるが、もしかしたら、中学受験のスタイルが予習型から復習型に移行したことも影響しているのではないかと私はにらんでいる。

大学受験は、ほとんどはパターン認識で解けるので、最大限に効率化を追求すると復習中心主義に傾倒していくのは一理あると感じた。

正解のある問題と正解のない問題への異なるアプローチ

正解がある問題の場合、ロジックによる逆算思考が求められ、その中でも受験勉強だと「記憶力とパターン認識能力」が貢献する部分が大きい。使う武器に関しても、「公式」という形で、このAの問題ならBという公式を当てはめるという風に決められている。

複雑な問題に対しても、パターン認識して、使う公式が複数の組み合わせになるのみで、どの公式を使うか抽出して、それをどのように組み合わせるかという問題に帰着する。

一方で、正解がない問題の場合、そもそも使う武器からしてオープンワールドの世界なので、ボトムアップ思考で、とりあえず進んでみてダメなら、その場で考え直して臨機応変に手法を変えて、また進んでみるというアプローチが大切になる。

要は、求められるスキルが全く異なる。正解がない問題では、不確定要素が多い状態を許容して、とりあえず行動することがより重要視される。

とはいえ、パターン認識能力は、正解がない問題に対しても有用だと思う。

本当に0から何かを生み出すということはなくて、全ては「巨人の肩に乗る」ではないが、先人が培ってきた要素技術をもとに組み上げたり、他社の成功事例をパターン認識能力で把握して、これは自社のこの例にも転用できるという風に活用するものだ。

なので、受験勉強で培ったパターン認識能力という素地はあるのだから、正解がない問題に対しても、パターン認識能力をどう有効活用するか、という訓練の問題に帰着するのではと個人的には思っている。

「不確定要素が多い状態を許与して、とりあえず行動する」というマインドセットの転換が、一番ハードルになるかもしれない。

できる子はできる、できない子はできない

塾歴社会の本では、残酷な現実についても記載している。

こう言っては身も蓋もないが、できる子は、鉄緑会に通おうが、インターネットで映像授業を受講しようが、山に籠もって1人で問題集を解こうが、できる。できない子は鉄緑会に行ってもできない。そのことをさらに強調してしまう結果になりかねない。 平等を追い求めるほど、「前提」の違いが露呈するのである。いかんともしがたいこの「前提」には、遺伝のほか、どんな家庭文化や学校文化に属しているかが強く影響していると教育学の世界では言われている。

野球をやらせたらダントツにうまいとか、絵を描かせたら先生よりうまいとか、そういう才能の1つとして、勉強が得意な子というのも存在する。本書の取材を通してさらに強くそれを確信した。できる子はできるのである。それも桁違いに。塾や学校の先生たちと話していても、明言はされないものの、暗に感じる。

塾歴社会

勉強もスポーツや絵画、ゲームなどと同じ才能の1つでしかないが、大学受験が幅を利かせている以上、「なぜか勉強だけは違う、塾に重課金すれば何とかなる」と錯覚に陥りやすい。

ただ、東大理三とかは、もはやスポーツでいうところのトップアスリートの世界である(と思っている)。対象が勉強になっているだけで。

これに関しては、橘玲さんの著書「無理ゲー社会」で、さらに詳細に述べられている。

近年、知能の遺伝率は幼少期では相対的に低く、思春期に向かうほど遺伝的な影響が増していくことがわかってきた。アメリカで「就学前教育」に大きな注目が集まったのはこのためで、逆にいえば、「学力に関しては、小学校に上がってからはなにをしてもムダ」ということだ。

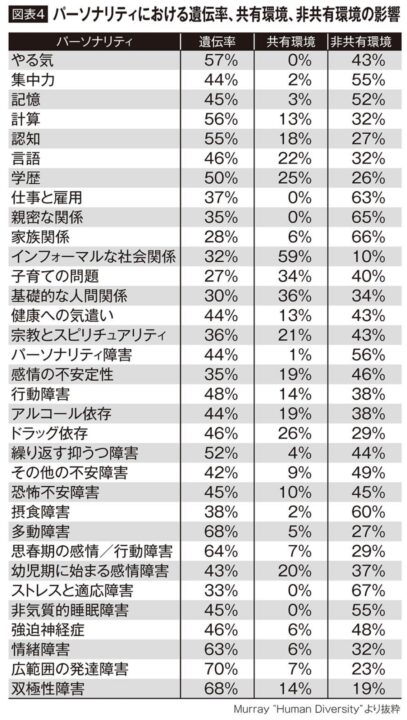

知能だけでなく努力にも遺伝の影響がある。遺伝率は「やる気」が 57%、「集中力」が 44% で、努力できるかどうかのおよそ半分は遺伝で決まる。

わたしたちは無意識のうちに、親(子育て)や教師(教育)が子どもの将来に決定的な影響を与えるはずだと思っている。だがさまざまなデータは、この信念(というより願望)にさしたる根拠がないことを示している。

無理ゲー社会

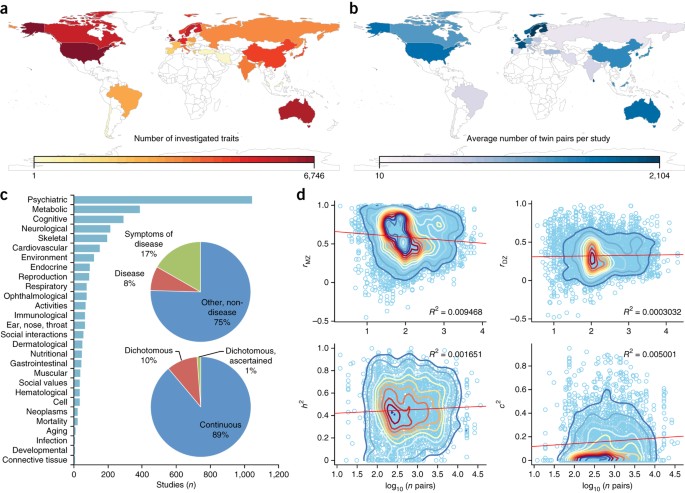

下の表は、総計1455万8903人の双子を対象とした1958年から2012年までの、50年間に及ぶ2748件の研究を2015年にメタ分析したもので、「パーソナリティ(性格)」「能力」「社会行動」「精神疾患」における遺伝率、共有環境、非共有環境の影響を推計したもの。

- 共有環境=家庭環境、子育て(親が関与する部分)

- 非共有環境=学校や友達集団

である。「子育ての努力に意味はないのか」の論争を巻き起こしたとのこと。

元論文こちら

地頭に関して過去に記載した記事はこちら

高学歴親の弊害

高学歴の親は、なまじ自分の学歴にプライドを持っているから、偏差値の高い大学に固執する。親の偏差値を考えれば、子どももある程度受験の能力はある。だから、子どもが興味のあることにハマっているうちは温かく見守っているものの、いよいよハマりすぎて受験勉強を放り出そうとすると、全力で阻止する。 興味をつぶされた子は、正解のある問題しか解けなくなり、社会に出たら使い物にならなくなる。

AI時代の子育て戦略

(中略)

ガリ勉をさせて無理やり東大に進ませてしまうと、答えのある問題にしか興味を持てない歪んだ人格を形成しかねない。

関連して、面白いtweetを発見した。

理論があるかは定かではないが、親が高学歴で子供への遺伝の影響はあるとはいえ、学年上位10%ぐらいであって、学年上位1%レベルは、たまたま生まれ落ちる(偶然の産物)とのこと。

始めてたった3日でも、やりたくないならすぐにやめればいい。これは今でも断言できる。 やりたくない子に無理やり習い事を続けさせるのは、無意味である以上に有害である。 親の中には、一度始めたものは何でも最後までやり通すべきだと信じ込んでいる人たちがいる。ピアノ教室やサッカースクールに通わせ、子どもがやめたといと言っても、絶対に首を縦に振らないタイプだ。続けさせることで、根性がつくとか、やり抜く力がつくと考えているのだろうが、正気の沙汰とは思えない。

AI時代の子育て戦略

最初の機会を親が与えるのはいい。ただ、そのときに親は無表情でいるべきだ。 無表情でやらせてみて、ハマっているようなら続けさせればいい。 それこそが、子どもにとって生きる術 になる可能性がある。

(中略)

僕は遊びを究めることが、将来の仕事を作ることにつながると思っているんです。子育てについていえば、子どもの頃は、あえて仕事に結びつけないまま、好きなことに熱中させるのがベストである。まずは熱中することを覚えるのが肝心である。熱中するというとトレーニングが、後々役立つことになる。

子育てに関する親同士の話で、できるだけ子供に機会はたくさん提供した方が良いよね、となるのだが、その後も同じくらい大事である。続けたのを途中でやめてしまうのは勿体無いと考えがちだが、それだと、他にハマる可能性のあった物事への時間が奪われてしまう。子供が辞めたいと言ったら潔く辞める。

個人的には、子供の時には誰だって何かに対して、熱中するものがあり、それをしているときは集中しているのに、その後、勉強というのが入ってきてから、熱中力をだんだん外野から削がれてしまい、一番大事な熱中力と集中力が失われてしまうと思っている。勉強がたまたま熱中するものとしてハマれば越したことはないが。

よくある「ゲームやめなさい」とかは、よく考えないといけない。個人的には、子供が熱中しているのであれば、飽きるまでやらせれば良いと思う。

なので、受験勉強で仮に成功して、良い大学を出て良い会社に入れたとしても、熱中したい対象がないし、それを見つける能力も削がれてしまっているので、長期目線で見るとマイナスなのではと思っている。元々子供に備わっている、熱中する対象を見つける能力、熱中力(集中力)をいかに親が阻害させないかが重要。

私なりの現時点での結論

こういう、子育て・教育論は正解がないし、子育ては1人の子供につき1回きりなので、振り返ってA/Bテストとかできないので、納得感の問題が強いと思う。

- 子供との適度な距離感が大事:子供に期待をしないことが重要で(というと語弊を生みそうだが)、子供は子供の人生と、自分と最初から分離して考えることが重要。そのためには親が自分に集中して、自分の人生を目一杯楽しむこと。期待をするということは、幾分かのバイアスを持った状態で見ることになるので、公平に認識できなくなるというデメリットがある。

- 子供をよく観察して、兄弟で趣味嗜好が違う(普通は異なるはず)場合に、同じ習い事や勉強を押し付けないこと。

- 少なくとも小学校は私立より公立が良いのでは(今回の本の趣旨とは違うが)。小学校から私立だと同質性が強くなりすぎて、多様性への寛容が失われてしまうデメリットの方が大きそう。

- 子供が集中していることやハマっていることに関しては、飽きさせるまで見守っておく。よく、子供がやりたいことはできるだけさせてあげたい、という話を聞くが、そういう中途半端なレベルではなく、飽きるまでずっと見守り続ける、親側の忍耐力が最重要。

- 良い意味で放っておくことくらいしか、親ができることはないと思う。むしろ、それさえできれば、あとは子供が、元々持っている集中力を発揮して、対象は何であれ、自然と開花させるであろう。

くらいしか、できることはないかなという感じ。

今後、また変わるかもしれない。

P.S. 宮口幸治さん著の『どうしても頑張れない人たち―ケーキの切れない非行少年たち2―』を読んで、考えを改め中

また、こちらの本は、膨大なリサーチと実体験をもとに、子供が現代の学歴獲得競争で勝ち抜くための戦略を、非常に具体的に論じている。

コメント