はじめに

7月7日に行われる東京都知事選に立候補中の安野貴博さん著の、第9回ハヤカワSFコンテストで優秀賞を受賞したSF小説。

安野さんは1990年生まれで、開成高から東大に入学後、国内AI研究の第一人者である松尾豊教授の研究室、いわゆる「松尾研」を経て、AIスタートアップを創業。未踏スーパークリエイターであると同時にSF作家でもあるという、どこまで多彩なの?という人物。「都知事立候補者に、こんなすごい人がいる」とXでバズっていたことで、安野さんについて知り、自動運転に関するSF小説も執筆されているということで手に取って読んでみたところ。メチャクチャ面白かった。

SF小説は、最近だと「三体」を読んだが、負けず劣らずの面白さで、2時間くらいで一気読みした。著者の才能の塊を随所に感じられ、「天は何物与えるんだ?」と思わされた。

なお、ネタバレ含みますので、この記事は読了後に読むことをおすすめします。

あらすじ

人の手を一切介さない”完全自動運転車”が急速に普及した2029年の日本。自動運転アルゴリズムを開発する企業、サイモン・テクノロジーズ社の代表・坂本義晴は、ある日仕事場の自動運転車内で襲われ拘束された。「ムカッラフ」を名乗る謎の襲撃犯は、「坂本は殺人犯である」と宣言し尋問を始める。その様子が動画配信サイトを通じて全世界へ中継されるなか、ムカッラフは車が走っている首都高速中央環状線の封鎖を要求、封鎖しなければ車内に仕掛けられた爆弾が爆発すると告げる……。ムカッラフの狙いは一体何か――?テクノロジーの未来と陥穽を描く迫真の近未来サスペンス長篇。

臨場感あふれる自動運転の未来

まず、最初に自分が感動したのが、三体もそうだったが、近未来の技術(本作では自動運転)が到来した時の近未来の情景描写が臨場感溢れるほど具体的である点。著者がAIエンジニアで自動運転技術に造詣が深いからこそ成し得るのだろう。

いくつか、なるほどなぁと勉強になった部分を抜粋。

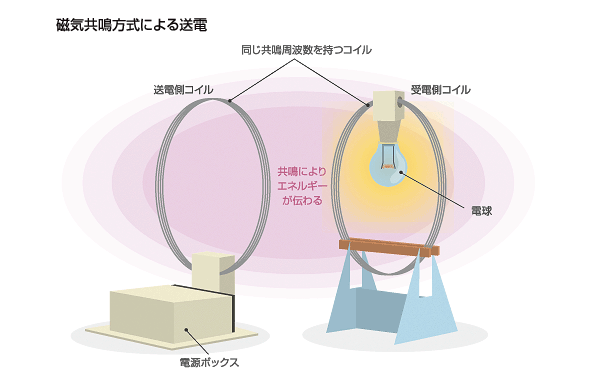

「走行中の車両に給電できるよう、コイルを地面に埋め込んでいるんです。給電のスピードの方が、電池を使用するスピードより早いので、理論的には部品が壊れるまで半永久的に走行を続けることが可能です」

「サーキット・スイッチャー」安野貴博

これは、おそらく動的ワイヤレス電力伝送(Dynamic Wireless Power Transfer, DWPT)についての記載だろう。地面に送電コイルを埋め込み、電動車両の底部に受電コイルを設置。給電側のコイル(送電コイル)に交流電流を流すと、ファラデーの電磁誘導の法則に基づ木、変動する磁場が生じる。受電側のコイル(受電コイル)は、送電コイルの磁場と共振する周波数に調整された共振回路を持つ。これにより、受電コイルは送電コイルの磁場の振動を効率よく受け取ることができる。

送電コイルを道路の特定の区間に埋設し、走行中の電動車両に電力を供給することで、走行中に充電が可能となり、バッテリーの容量を小さく抑えることができる。

2023年10月時点で、東京大学などの大学や企業11団体が、日本では初となる走行中給電(DWPT)の公道での実証実験を開始したと報じられている。もしかしたら、本当に2029年には実用化されているかもしれない。高効率で安定した電力伝送、インフラのコスト、耐久性、セキュリティなどが課題か?

「すいません、答えは小型配送用車両です。完全自動運転が実現したことで初めて登場した車種です。昔の軽自動車よりももっと小さくて、段ボール箱三箱分くらいしか運べないですが、フードデリバリーや、ECサイトからの商品配達用途にはぴったりです。小型だから量産もしやすく、近年大量に作られています。こいつが車の台数自体を押し上げるほど増えていて、合わせると八十パーセントくらいになるんですよ」

「サーキット・スイッチャー」安野貴博

Uberや出前館のようなフードデリバリーサービスや、Amazonの宅配(ドローンで届けるなどの実験もAmazonは行っているが)に関して、近い将来に、自動運転の小型配送用車両が出現している可能性は大いにある。

SFアニメ「PSYCHO-PASS」のワンシーンのような光景が思い出された。

テクノロジーを駆使した劇場型犯行の鮮やかさ

本作品は、レベル5の完全自動運転を実現したサイモンテクノロジー社の社長である坂本が、 自動運転走行中に何者かにハイジャックされるという、劇場型犯行をスリリングに描いている。

反抗はリアルタイムで犯人の顔と共にYouTubeに配信され、1000万人超もの人がリアル配信を見ているという今時ならではの状況。また、犯人の顔が公開されているのに、なぜか警視庁の顔写真データベースで検索に引っかからずに、警察は振り回され続ける。

実はこれは、犯人が自分の顔をディープフェイクさせて、YouTubeでリアル配信していたがために、顔写真からは特定できないという現システムの陥穽を鮮やかに描いたもの。

リアルタイム配信でディープフェイクなんてできるの?と思ったのだが、すでにそのようなYouTube動画が上がっていた。

ちなみに、本作品では「顔だけ映像の解像度が、周りと比べて高い。鮮やかすぎる」とGoogleのプロダクトマネージャーが気づいたことで、ディープフェイクであることを突き止めている。とはいえ、現実的にはこの方法で見抜くことは、実行犯も対策するはずで難しいだろう。

自動運転技術のファインチューニングの正体

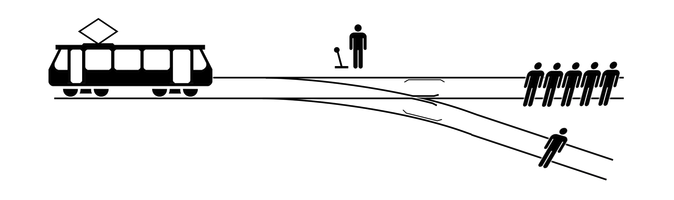

本劇場型犯行の目的は、「トロッコ問題で、自動運転車に跳ねられて命を失われてしまったインドネシア人の妻子の夫が、自動運転のアルゴリズムが人種によって不当に偏るように設計されていたのでは」という真実を暴くというもの。

これに対しては、実際には自動運転アルゴリズムを作成していたサイモン社のコードでは、そのような恣意的な人種差別のアルゴリズムは加えられていなかったものの、なんとそのコードの納品先である松木自動車(おそらくトヨタを文字ったものだろう)でファインチューニングされていたという驚愕の事実が発覚する。

この展開は全く予想しなかったし、ここにも微調整(ファインチューニング)というAIの旬なキーワードを絡めてくるあたり、さすがだと感じた。

とはいえ、松木自動車も好き好んで、微調整を行なっていたわけではなく、彼らなりの下記の正義があった

「いいですか? 自動運転車が普及する前は、運転手個人に対して損害賠償金が課されていました。あの時代も、高い場合には数億円もの損害賠償が命じられていましたが、そんな賠償を背負わされた個人は破産しか道がなかったものです。

しかし、自動運転の時代になると、事故の責任は全てメーカー側が背負うことになりました。それまで多数の人が分散して負担していた損害賠償金が、たった数社に集中することになってしまった。事故の賠償請求リスクを考慮すると、自動運転は、コミットすればするだけ損をするビジネスになってしまったのです」

「社会の発展のために、自動運転技術はすぐに広めるべきものでした。しかし、ルール作りを間違え、インセンティブ構造が歪められたせいで、自動運転ビジネスそのものが成立しなくなってしまったんです。」

「サーキット・スイッチャー」安野貴博

そこで、松木自動車は「所得の低い、損害賠償金が安い人たちを狙う」という風に自動運転のアルゴリズムをファインチューニングすることで、賠償金の金額を最小化させ、社会的な損失を最小限に抑えつつ自動運転技術を進めるという正義を遂行しようとした。

これも広義の意味の、ベンサムが説いた「最大多数の最大幸福」(功利主義)であろう。営利企業が実装する限り、この傾向になってしまうのはなかなか避けられなさそうである。

オープンソース化の先にある各々の正義

驚愕の事実を知った坂本は、最終手段として、自動運転技術をオープンソース化するという、これまたとんでもない解決策を実行する。

オープンソース化してしまうと、松木自動車がやっていたファインチューニングの実態が差分から自動的に明るみに出るというもの。

オープンソースにするということは、世の中の誰もが、自分の考える正義をアルゴリズム上に実装することができるようになるということです。これから、いろんな 微調整 が施されたアルゴリズムが世の中に出てくるようになるでしょう。トロッコ問題が発生した時、どういう判断基準で、進む道を選ぶのか。人々は自分たちで決められるようになります。

これから先、自動運転車の犠牲者たちは、どのような判断基準を持つアルゴリズムが事故を起こしたのかがわかるようになる。全ての事故は、世間が認めた最適解になる。

「サーキット・スイッチャー」安野貴博

これは、良いことばかりかといえばそうではなく、アルゴリズムによって殺された人達は、『とはいえ、このアルゴリズムが世間(大多数の人々)が認めた現状の最適解だから』と怒りをぶつける先すらなくなるという、暗雲立ち込めた未来で幕を閉じている。

まとめ

疾走感溢れるとともに、技術と社会について考えさせられる本だった。ぜひ、映画化してもらいたい。スリリングな展開だし、社会への問題意識も説いているし、映画との相性も抜群だろう。

素晴らしいSF小説だった。他の作品も読んでみようと思う。