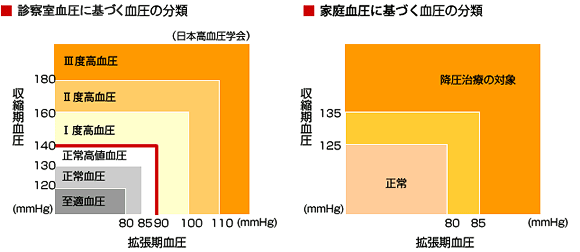

高血圧分類

| 分類 | sBP | dBP | 対応 |

|---|---|---|---|

| 正常血圧 | <120 | <80 | |

| 正常高値血圧 | 120-129 | <80 | 正常血圧だが高め。生活習慣改善 |

| 高値血圧 | 130-139 | 80-89 | 同上 |

| 1度高血圧 | 140-159 | 90-99 | 生活習慣の改善必要。1-3ヶ月以内に再測定し、改善なければ薬物治療 |

| 2度高血圧 | 160-179 | 100-109 | 同上 |

| 3度高血圧 | ≧180 | ≧110 | 直ちに薬物治療 |

降圧目標

| 年齢 | 合併症 | 診察室血圧 | 家庭血圧 | 備考 |

|---|---|---|---|---|

| 75歳未満 | なし | <130/80 | <125/75 | |

| ・脳血管障害(両側頸動脈狭窄や脳主幹動脈閉塞あり、または未評価) ・尿蛋白陰性のCKD | <140/90 | <135/85 | 過度な降圧により臓器灌流が低下するリスク(脳・腎)があるため、合併症なしより緩やかな基準。 | |

| 75歳以上 | なし | <140/90 | <135/85 | |

| ・脳血管障害(両側頸動脈狭窄や脳主幹動脈閉塞あり、または未評価) ・尿蛋白陰性のCKD・冠動脈疾患・糖尿病・抗血栓薬内服中 | <130/80 | <125/75 |

- 家庭血圧を測定していない人は、まず家庭血圧の測定から勧める。脳心血管病(脳卒中・心筋梗塞)の発症予防する方法として、診察室血圧よりも家庭血圧の方が優れているので

- 起立性低血圧がある場合でも、高血圧自体が起立性低血圧の増悪要因なので、起立性低血圧の状態に注意しながら降圧薬治療する。ただし、α遮断薬は推奨されない

- 高齢者の場合:初期量を常用量の1/2とし、症状に注意しながら、1-3ヶ月の間で増量

問診

- 臓器障害を疑う微妙な自覚症状を見逃さない:微妙な視力の変化、軽度の混乱、労作時のみの軽度息切れ、軽度の尿量減少

- 二次性高血圧の除外

- 30歳以下の発症:腎血管性(→低K血症)・腎実質性高血圧(→Cre↑)・AS

- いびき・倦怠感・日中の眠気:SAS

- 発作生の動悸・頭痛・発汗:褐色細胞腫

- 夜間多尿・偶発的に副腎腫瘍を指摘:原発性アルドステロン→低K血症

- 夜間多尿・口渇感:副甲状腺機能亢進症→高Ca血症

- 既往:高血圧による臓器障害?

- 内服

- 体内の水・Na貯留→血圧↑:甘草・ピル・ステロイド・NSAIDs

- 末梢血管収縮:シクロスポリン・タクロリムス

- 複数の原因:エリスロポエチン・VEGF薬

食事療法

減塩(6g/日):5mmHg↓

運動:3mmHg↓

節酒:2-3mmHg↓

減量:1mmHg/kg

- 適切な摂取カロリー・減塩6g未満(日本人は平均11.2g)

- 腹八分め

- ラーメン・うどんの汁は残す

- 漬物類は控えめにする・漬物に醤油をかけない

- 塩の代わりに胡椒を使う・からし・ワサビ・酢・レモン汁などで代用

- 食塩量計算:Na量(g)×2.5

- 1日3食きちんと食べる

- 欠食や極端な食事制限は、体重は減少しても内臓脂肪は減少しない

- 間食はしない

- 外食は避ける・外食時丼物より定食を

- バランスのとれた健康的な食事

- 主菜・副菜を上手に組み合わせる

- 肉よりも魚を多くとる

- 植物油(オリーブ油・大豆油など)

- K摂取(野菜・果物):魚・牛乳・果物類・豆類・野菜類・バナナ・納豆・ひじき→KをとるとKが細胞に取り込まれ、その結果Naが追い出されて血圧の上昇を防ぐ。ただし、重度な腎障害がある患者では高K血症をきたすリスクがあるので推奨しない

- 飲酒・喫煙

運動療法

- 20-30分:10分の運動を1日2回でも可能

- 1日おき2日おきでもいい

- 有酸素運動を毎日30分 or 180分/週以上

- 朝食前の運動:空腹時は脂肪が燃焼しやすい

- 体重減らす:BMI<25

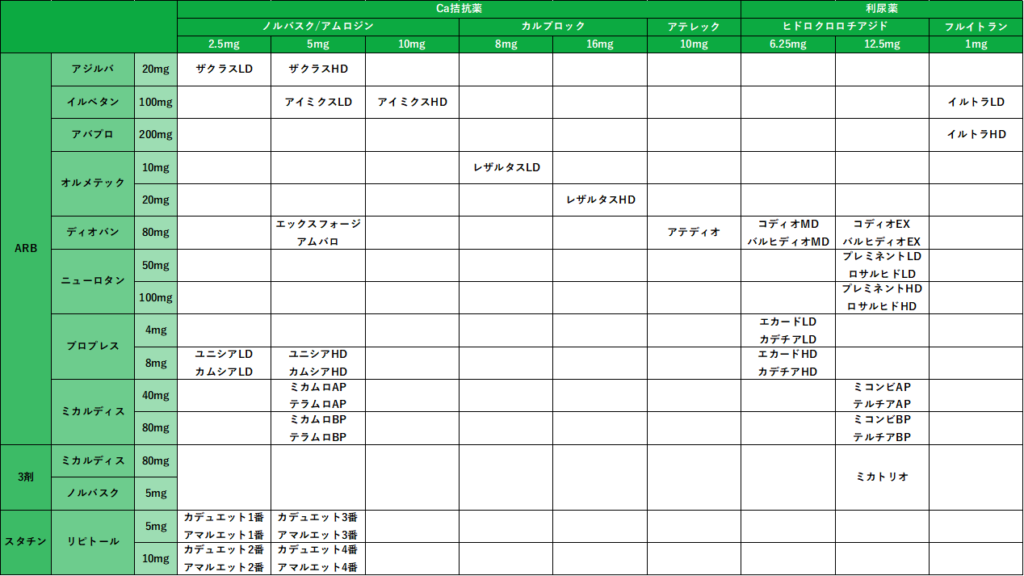

薬物療法

合併症なし・狭心症・脳血管障害

- Ca拮抗薬・ARB/ACE・利尿薬の中からどれか1つ。

- アムロジピン2.5mg口腔内崩壊錠 1日1回から開始。10mgまで増量可

DM・CKD:ARB・ACE

- 心・腎保護作用やインスリン抵抗性改善作用を持っているARB/ACEが第一選択

- ミカルディス20mg 1日1回から開始。80mgまで増量可

- Cre上昇に注意:ベースラインから30%までは経過観察→それ以上上昇ある場合にはCaブロッカー(二フェジピンに切り替え。最大量80mgまで増量可)

- K上昇に注意。高カリウム血症・妊婦×(胎児奇形のリスク↑)

脂質異常症・前立腺肥大

- α遮断薬。カルデナリン1日1回 0.5mg から開始。高血圧のみの適応。8mgまで増量可

- 前立腺肥大のみ・高血圧なし:α1A選択的遮断薬。ハルナール0.2mg 1日1回、ユリーフ

心不全

- 利尿薬が第一:前負荷を軽減することが最も重要

- ACE阻害薬、ARBも使用(心保護)・βブロッカー:高血圧治療の1/4〜1/2量から緩徐に増量

- 重症心不全を合併する場合は、アルドステロン拮抗薬:エプレレノン・スピロノラクトン

80歳以上の高齢者

- 降圧薬を2種類以上内服していて、sBP<130mmHgまで低下していると、死亡率上昇の報告あり

妊婦・妊娠予定:α2受容体刺激薬

- メチルドパ :1日250-750mgから開始。妊娠初期から妊娠経過の全ての期間で使用可。降圧が不十分な場合、長時間作用型ニフェジピン(アダラートCR)・血管拡張薬ヒドララジンを併用

- ARB・ACE×:胎児毒性あり

低Na血症

- サイアザイド系利尿薬×(フルイトラン・ナトリックス)

Ca拮抗薬

- L型(long-lasting)・T型(transient)・N型(neutral)の3つに分かれる

- L型

- アムロジピン:最も長時間作用型

- ニフェジピン(アダラート):単独で最も降圧効果が高い

- 血圧を下げるとともに輸入細動脈を拡張する→糸球体内圧↑・腎保護作用弱い

副作用

- 浮腫:L型で多い。アムロジピンによる浮腫の頻度は5mgで0.6%、10mgで3.3%と用量依存性に増加。下腿から足背の浮腫。高齢者でCCB高用量で用いると浮腫でやすい

- L型CCBの減量

- L型→L/T型(カルブロックなど), L/N型(アテレック)へ変更

- 利尿薬やARB, ACEの併用

ARB

- 妊婦・授乳婦×(胎児毒性)

- 高齢者・CKD:eGFR<30では腎機能悪化させるので低容量から慎重に投与

- ミカルディス(テルサルミン):長時間作用型・胆汁排泄型

- ニューロタン(ロサルタン):尿酸低下作用

- アジルバ:強い降圧作用

ACE阻害薬

- 妊婦×(胎児毒性)

- 副作用

- 空咳。ただし誤嚥性肺炎の予防効果

- 血管神経性浮腫。DPP4阻害薬の併用で増加

- レニベース:心不全の適応あり、広く使用される

利尿薬

- 大きくループ利尿薬とサイアザイド系利尿薬に分かれる

- ループ利尿薬は利尿作用は強いが降圧効果は弱いので、eGFR>30の場合は基本的にサイアザイド系利尿薬を使う

- eGFR>30:サイアザイド系

- ナトリックス:1日0.5-2mg。脂質への悪影響少ない

- フルイトラン:1日0.5-2mg

- eGFR<30:ループ利尿薬